「拖延」、「時間管理」一直是勵志書裡的常客,《停止拖延的情緒行為動力學》在第一步就站穩了,是它可愛的封面XD 樹懶真是太可愛了,相信能在書店抓住許多讀者的眼睛。

彼得.霍林斯

方言文化 2020/03/25 出版

除了樹懶這個周邊路線之外,本書是如何討論拖延的呢?

作者認為「堅持到底」可說是克服拖延的核心方法,而其內涵主要包含「專注、自律、行動力和持續力」,同時,四者都非常重要。

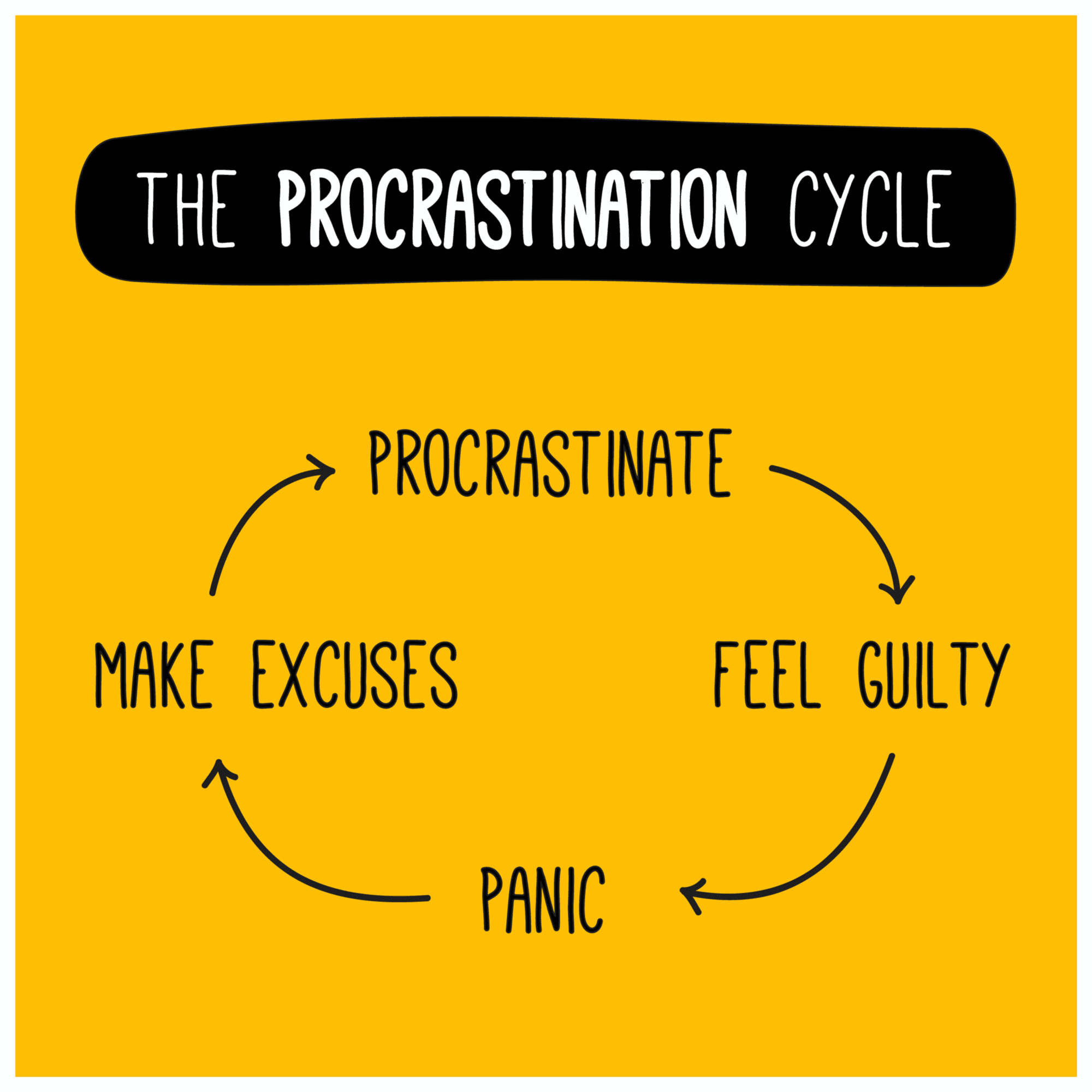

儘管我們都知道要去戰勝拖延,但「知道」與「做到」之間的gap(落差),主要來自兩類:

- 阻撓手段:設定很差的目標、拖延、沉迷於誘惑和讓你分心的事情、不良的時間管理能力。

- 心理障礙:因為無意識想「保護自己」而導致自己無法堅持到底的原因,包括懒惰XD、缺乏紀律、害怕評論、拒絕和失敗、因不安感產生的完美主義、缺乏自我意識等。

以動機為例,作者認為區分內在動機、外在動機是很重要的。

- 外在動機,指的是利用其他人、地方和事物促使我們去採取行動。大多數的狀况下,這些動機是指想要去避免產生與其他人、地方和事物有關的負面結果。

- 內在動機,是指看到生活獲得好處和改善的樣子。這些動機出自於一般的需求、動力和欲望,我們很容易就忘了它們。

透過類似這樣的思辨,我們可以找出一些架構,抽絲剝繭看起來都一樣的拖延行為,從中找到可以做出改變的線索。

***

我特別有感觸的是作者提到「與不安感自在相處」這部分。在《練習不壓抑》裡,我也把拖延當成一種「壓抑」行為。拖延是為了壓抑什麼呢?不外乎是,一想到要做的那些事,如果我開始動手了,就覺得好討厭。為了逃避這種討厭的感覺,乾脆先不要動手,事情好像就解決了一半(並沒有)。

倘若我們可以接納做事過程的「不安」,要改善拖延就更有可能。所以,作者說:

「任何你想做的事,都會帶來不安的因素,除非只想要放任自己整天看電視。習慣不安感,會讓你不害怕去追求想要的事物。」

除此之外,《停止拖延的情緒行為動力學》一書也提到了自我的「時間不一致性」(當下與未來自我)、「誘因捆綁」、「從小步驟開始」、「簡化環境」、「預設行為」、「不多工」等可行方法,這些概念在許多時間管理書籍都有被提到,也是因為這些不外乎就是當代研究目前比較推薦的作法。

整體而言,本書整理了許多時間管理中的基本概念,並以作者自身經驗做了清楚的描述,是想初探時間管理的讀者可以參考的讀物。如果讀了本書還不夠,這邊還有幾本我讀過後收穫滿滿的時間管理書籍,歡迎大家一起來優化自己使用時間的功夫!

留言

張貼留言

歡迎留言討論與回饋 :)

留言時請注意網路禮儀、個人隱私與相關法律規定。

在出現爭議留言時,部落格主人有權在第一時間先予管理或刪除留言。

請確認您理解上述規則後再行留言。

若有不願公開之訊息分享,亦可寄信至psy.su.tw@gmail.com。