Caleb Wilde

商業周刊 2018/05/24

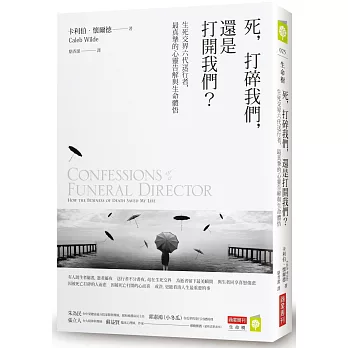

推薦序:透過死亡,看清人生

蘇益賢/臨床心理師、作家身為萬物之靈,我們之所以能過著文明般的生活、打造舒適的環境,不斷地挑戰、超越自我,一切都要歸功於人類花費數千萬年時間所演化出來的器官——大腦。

頭顱上這具精密、複雜程度不輸給宇宙的器官,使我們能記取過去的教訓、理解現在的處境,以及,預測未來的世界。這是種祝福,卻也是詛咒。人類是少數生物中,能夠意識到自己終將滅亡的物種。這終將到來,充滿模糊與未知的「死亡終點」,帶給了我們有形、無形的恐懼和焦慮。這種焦慮,使人類在面對老天爺給的終極課題時,反而變得倉皇失措。死亡,就如同西方知名存在心理治療大師歐文・亞隆(Irvin D. Yalom)所形容的「太陽」一般:一直存在著;我們或許能偶爾窺視,卻無法長久直視。

直視死亡帶來的焦慮,足以打碎一個人或一段人生,我們無法坐視不管。因此,有人會選擇忽視、否定、壓抑,在生活中盡力「遺忘死亡」。有人努力地思考,該如何克服、抹去死亡帶來的種種負面影響。也有人在這兩種作為之中擺盪,就像本書的作者一樣。他成長於雙親皆從事殯葬業的環境,自幼便(被迫)大量的面對死亡。從抗拒死亡、否定死亡,到後來正視死亡、理解死亡,甚至參透了一些死亡的意義,這一段段與死亡交手的經驗,也構成了作者成長的脈絡。

死亡就像一片放大鏡。在鏡面下,人性的美醜善惡被看得好清楚。我們都不陌生,父母去世後手足失和、鬧翻的新聞片段。但是,同樣的死亡鏡頭,卻也可能寫出不同版本的人間物語。讓家人拾回凝聚的力量,使原本分裂的關係,找到重新癒合的可能。

閱讀本書就好像參與了好多場人生告別式。即便都是死亡鏡頭,經過了作者的「運鏡」,我們得以看見死亡劇本中不同的風景。死亡不再只是讓人恐懼的忌諱,而是讓生者與亡者的生命得以轉換成長的材料。

這是一本故事書,也是一本藉由死亡不斷省思自己的自我探索筆記。閱讀時,不妨跟著作者的描述,一起參與眾多主角們和世界說再見的故事。去感受死亡帶來的深層痛苦,也看見死亡帶給我們的力量。去感受人類臣服在死亡之下的脆弱,也不忘愛所帶來的勇氣如何陪伴我們走過死亡關卡。

死亡就像一片放大鏡,將我們原有的恐懼放得好大。但同樣地,若我們能早點思考、理解死亡,它也將帶給我們不容小覷的力量。讀完本書你會發現,人生不再只是「生或死」、「克服或否認」的二選一難題。在死亡面前,好壞、善惡、對錯、黑白等二分思維已不再適用。死亡真正想提醒的是,你到底想活出一段怎樣的人生?

留言

張貼留言

歡迎留言討論與回饋 :)

留言時請注意網路禮儀、個人隱私與相關法律規定。

在出現爭議留言時,部落格主人有權在第一時間先予管理或刪除留言。

請確認您理解上述規則後再行留言。

若有不願公開之訊息分享,亦可寄信至psy.su.tw@gmail.com。